COCCA f;function/fermentation.

誰かの種を、深く掘り、それらが様々な関係性を生みながら、発酵していく場。

不確定要素を楽しみながら、取り組んでいくべく実験的にはじまった COCCA f。

( ( ) ( ( A f #008;

日時:2020年12月10日 (木)19時〜 @COCCA

- プレゼンテーター:中村文哉さん

- ファシリテーション:松井俊裕さん

- 書記:辰巳博康さん

- 参加者:今津さん、北川さん、姫路さん、松村さん、秋松さん、濱部さん、馬さん、出口さん、東口さん、矢野さん、泉さん、森川さん、・・・

- 当日の音源:こちらをクリック

イントロダクション;

■タイトル

ケンチクから教育の世界を覗いて ~社会を変えたくなるまでの経緯と、そのために、これからどうしていきたいかについて~

●キッカケ

大学二回生のとき、塾講師のバイトを始めた。それから、不登校生徒の家庭教師や、貧困を抱える家庭の子どもたちのための学習支援などもしていた。普段から、人に教えることをバイトにしていたので、大学時代の制作にも教育や学びの場がどうあるべきかをテーマに取り組んでいた。

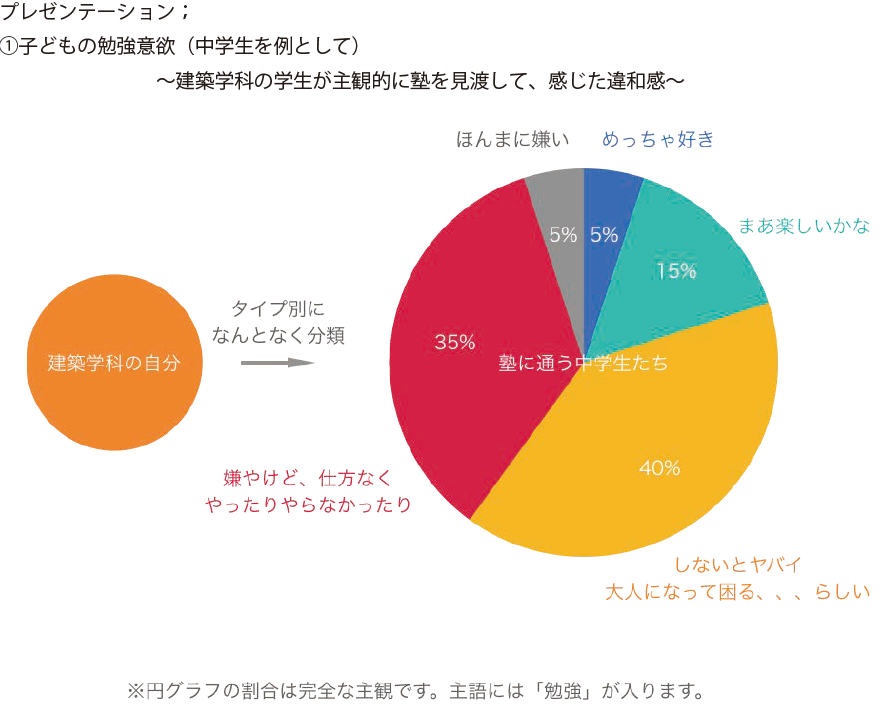

□違和感を覚えることがあまりにも多すぎる

・感覚的には、勉強が好きでやっているという子どもは、2割程度

・子どもたちのタイプにはかなり違いがあるのに、教育の形式は画一的

一般的な学校や塾の形式に合う子どもの方が、むしろ少ないのでは?

・学校だけにしか存在しない謎のルールに毒されている

トイレに行ってもいいですか?といちいち聞いてくる子どもたち

・嫌われる方にむしろ大きな原因があるはず

子どもが勉強しないことで、なぜ子どもの側が悪者になるのか?

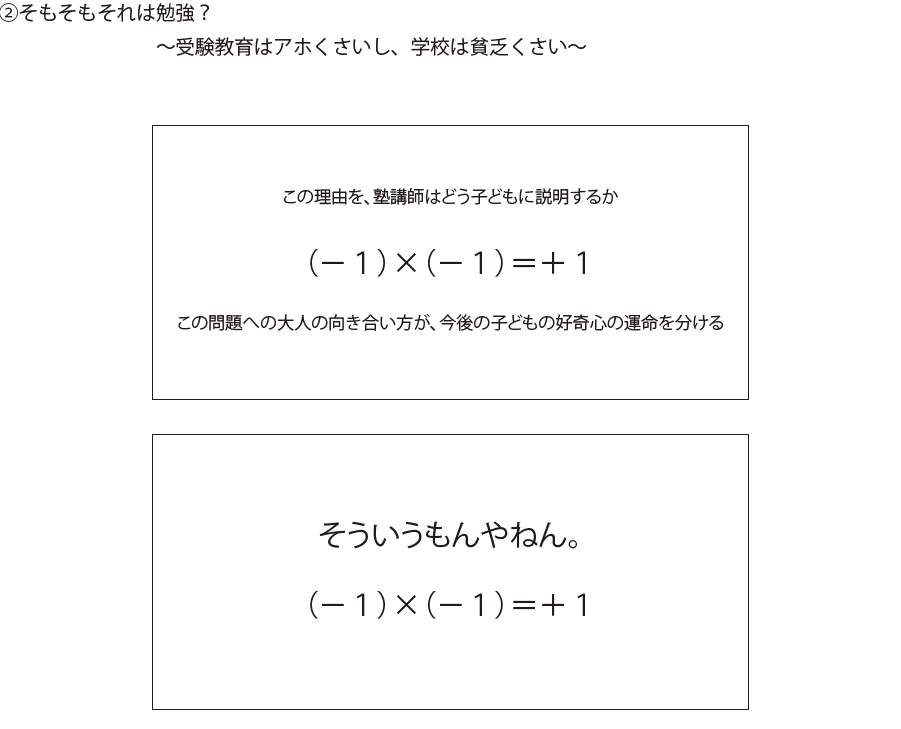

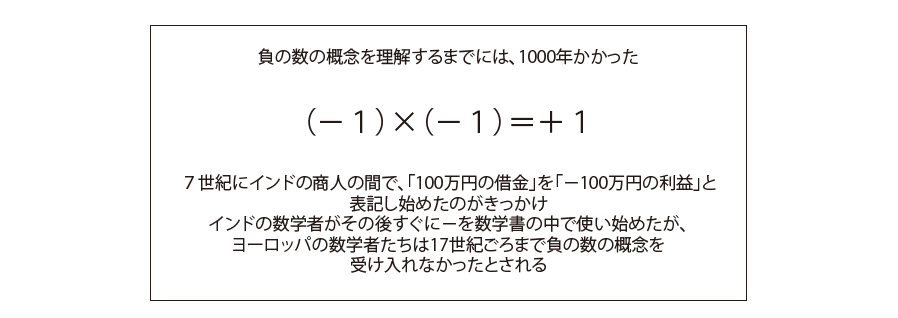

□歴史の流れを知ると「わからない」感覚がいかに自然な反応であるかがわかる。

・負の数の掛け算を頭でイメージして実感を伴って理解できるかどうかはこの際どうでもいい。

ヨーロッパの数学者の1000 年が重要と言いたいわけでもない。

・問題は、数学で数学の歴史は扱わないことになっていて(歴史という科目が別に存在するから)その都合の中で、

「そういうものである」という説明がまかり通るところである。

・このように、分野をぶつ切りに切り分けるのは、そのほうがテストが作りやすく、

子どもを評価しやすいからである。

勉強するとき、教室に座ってじっとさせられるのは、体育という科目を別に設けたからで、他にも例えば、英語

を勉強しても英語が話せないのは、日本語で話す必要すらないことを、英語の勉強のために勉強するからである。

□日本と中国の食文化のズレ

日本・・・出されたご飯は残さず食べる

中国・・・調理を食べ残すことで、感謝を示す

□輸入文化の側面から教育を考える

学校はそもそも明治期に西洋から輸入したもの教室の使い方から、人間の育て方まで

□師匠と弟子 先生と生徒

そもそも、先生は職業か?先生という職能を規定してしまったために、子ども教える内容を作らざる

を得なくなった。

それは、先生という職業のためのものであって、子どものためのものではないから、社会に出てから

また学び直すという、教育の二度手間モンダイが起こってしまう。

④建築が教育の選択肢を増やす

~〇〇のためではなく、楽しいから学ぶ、盲目的な教育~

□新しくつくる学び場のテーマ

教育の役割は、「きっかけ」を提供することに尽きる。

きっかけを少し具体的に分解すると、

「大人と子どもを切り分けず、人が際限なく好奇心を広げられる環境をつくること」

「日常の学びと、実社会の接点を自覚できる状況をつくること」

教材 → デザイン × 教育

デザイン = 文化を更新すること = 最高の教材

広義な文明から、モノ(ゴト)をつくるプロセス全体までを扱って、

文化の視点から義務教育期間の学習カリキュラムを再編し、

それを小中学校の生徒から大人まで幅広く開く

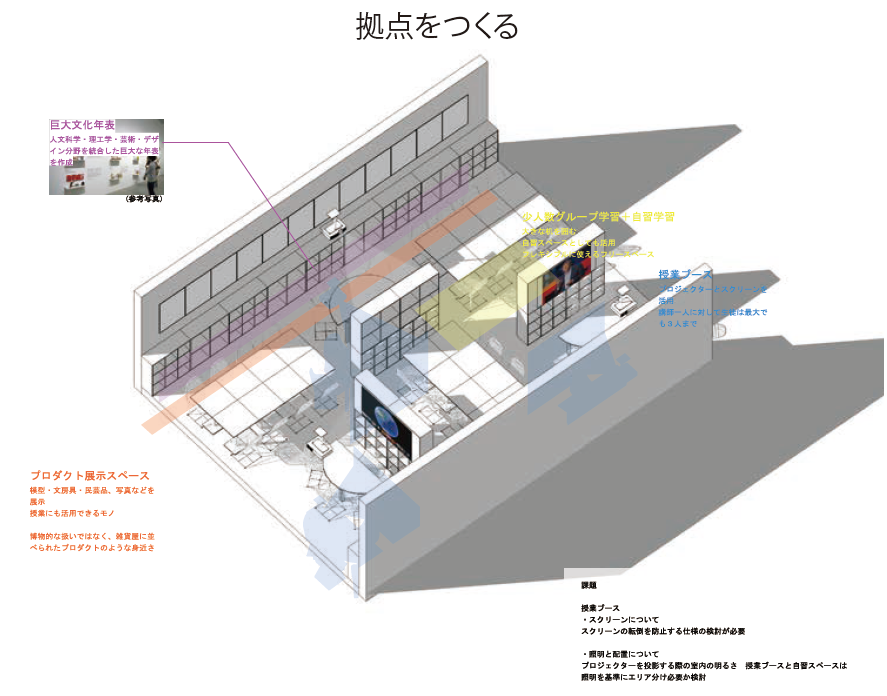

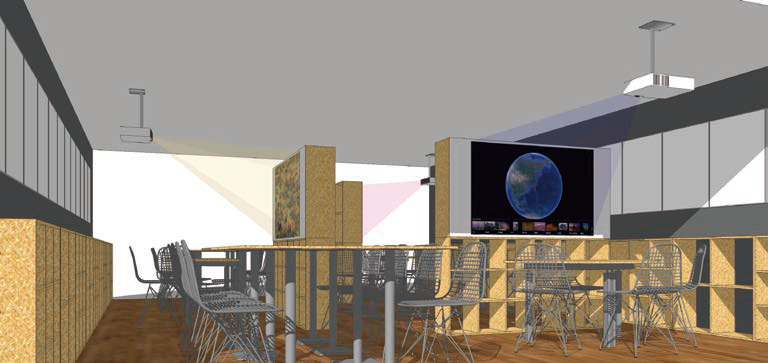

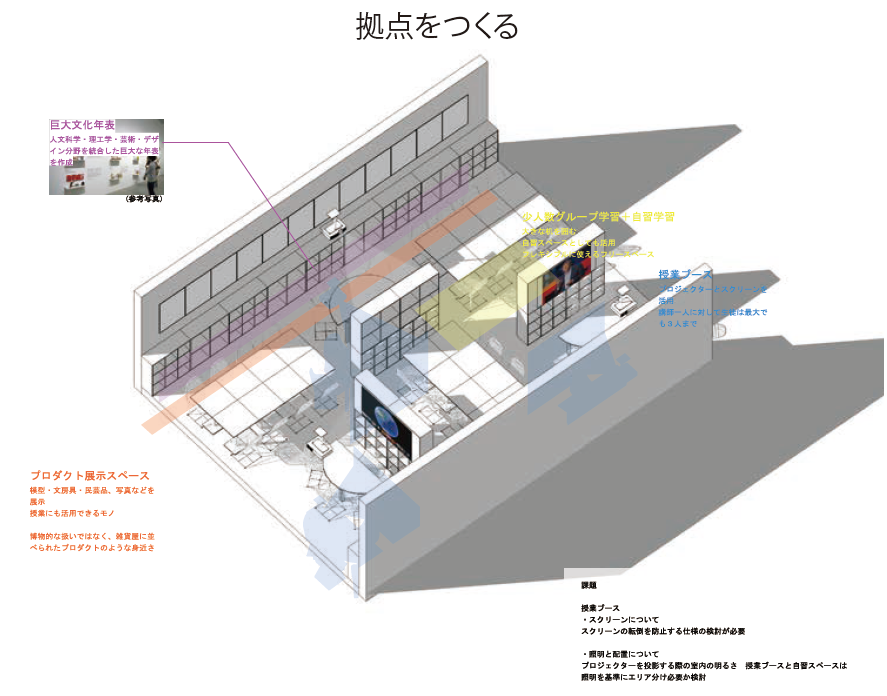

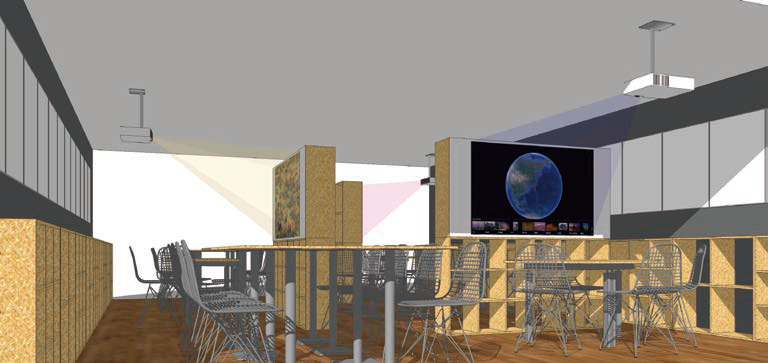

拠点をつくる

投げかけ:

①自分が(子どもの立場なら)受けたい(受けたかった)授業や、

今考える、小中学校時代の時間の使い方

②背中を追った人物、影響を受けた人など( オススメ名著・名作など)

質問:

・やりたい事とできる事のギャップ

・意欲的な人のたまり場

・学校の延長に塾があるのではなく、生活や自分の趣味の延長に塾という場が欲しい

・コロナで自走できる人とそうでない人が、はっきり分かれた

・親に、言われたからは理由になるの?

・先生と生徒噛み合ってない

・教える教えられるを、固定化して欲しくない

・大人の授業は、受けたくない 大人と遊びたかった

・一緒に、大人と遊ぶ環境が欲しかった

・仕事を通して、子どもも自分も深めていきたい

・失敗体験の方が、知りたかった

・教える=最短ルート

・心に残るのは、教えられた事より感じた事

・中学生ぐらいで、お母さんも間違えると気づく

・大人と子どもは、持っている特徴が違うだけ

・大人のやる気を、子どもも感じる

・学校を使って自分の教育方法を試している先生が、一番印象に残っている

・SNS を通して無料で、質の高い教育を受けられる

・デザイン事務所やりながら塾やるのが良い 「自分の生き様を見せれる」

・小さい頃の記憶は、遊んでいた記憶しかない

・遊びの延長で、知識をあ加えたかった

・教育への問題意識を、小学生はもでないのではないか

・社会が変わったのに、教育が変わらないのはおかしい

・正解がない授業が、面白かった「答えのない授業もいいんや」

・社会人を呼んで話してもらう授業が、一番面白かった

・授業の中で、街の人にアンケート取ったりして、大人と話す機会が貴重だった

・多数決で決めない決め方

・子どもから聞き出すよりも、大人にきっかけを作ってもらえる方がありがたい

・大人が、一番楽しんでいる方が子どもが夢中になる

・勉強で、言われらやる気がなくなってしまう

・雑談の中から学ぶ事が、多かった

・子どもの頃に、もっと職業の事に触れるきっかけが欲しかった

・子どもに職業の事を、教えてもその職業残ってるかわからない

・環境が人を作っていると感じる。 親が、画家だったから画家になった。建築家だったから、、

・職業の中身を知ればもっと広がりのある将来に、なるのでは

・学習塾やと思って入ったら全然違うデザインの勉強に興味を持ち始めた「みたいな場所にしたい」

・子どもに教える事は、なく見せる事で勝手に学ぶ

・学ぶ_能動的 教えてもらう_受動的

・知らない世界を、見せてあげるだけでいい

・自分が伝えやすい(教えやすい)は、わかりやすいではない

・サバイバル生を養う

・日本の教育が、培ってきた教育を捨てるのではなく生かせればいい

・社会が、必要としている人材によって教育のプログラムが変わる

・教育は、家庭環境が一番影響ある

・社会は、変化しているが家庭環境は変化していない?

・影響を受けた人は、年上より年下の方が多い

・大人と子どもの境界って、そもそもないのではないのか

・教育の多様性は、民間で担保していくしかないのではないか

・知識がないと戦えない

・リアルな職場で、お金がどう動いているのかを早い段階で知る事で将来が変わる